毛七-尾州で紡ぐ

蘇る、羊毛。

和服は反物を裁断する際、生地の余りが出ないように考えられています。

それは資源を無駄にしない事を常としていた日本人の心の現れです。

中でも「羊毛」は、牧羊に苦戦した我々にとって特に貴重な天然資源でした。

愛知県一宮市を中心とする日本最大の繊維産地、「尾州」では古くより羊毛再生の文化があります。

使わなくなった衣類を集め、選り分け、再び繊維に戻し生まれ変わります。

手間暇を惜しまない事で、羊毛は何度も蘇り、豊かな暮らしを与えてくれるのです。

「毛七」

半世紀前より紡がれる、羊毛の輪廻。

「毛七」だからこその風合いは何なのか。

その前に「毛七」とは何なのかを説明しましょう。

冒頭でも書いているように、日本は牧羊に苦戦しました。

日本においては羊毛は貴重な資源であり、

その貴重な資源を余すことなく、とことん使い倒す文化が育まれてきました。

ここに「毛七」の起源はあります。

古着のセーターや縫製工場で余った生地、廃棄される羊毛繊維の再生。

集められた糸や生地は19世紀に発明された「反毛機」によって繊維がほぐされ、わた状にされます。

反毛されたわたは繊維が短い為、少量の化学繊維をブレンドすることにより強度があり、風合いの良い糸に生まれ変わります。

長年の経験により生み出された黄金比によって蘇る羊毛を尾州では「毛七(毛70%)」と呼ぶのです。

「毛七」の特徴は何といってもその風合い。

まるで紡績技術が未発達だった20世紀初頭を思わせる生地になります。

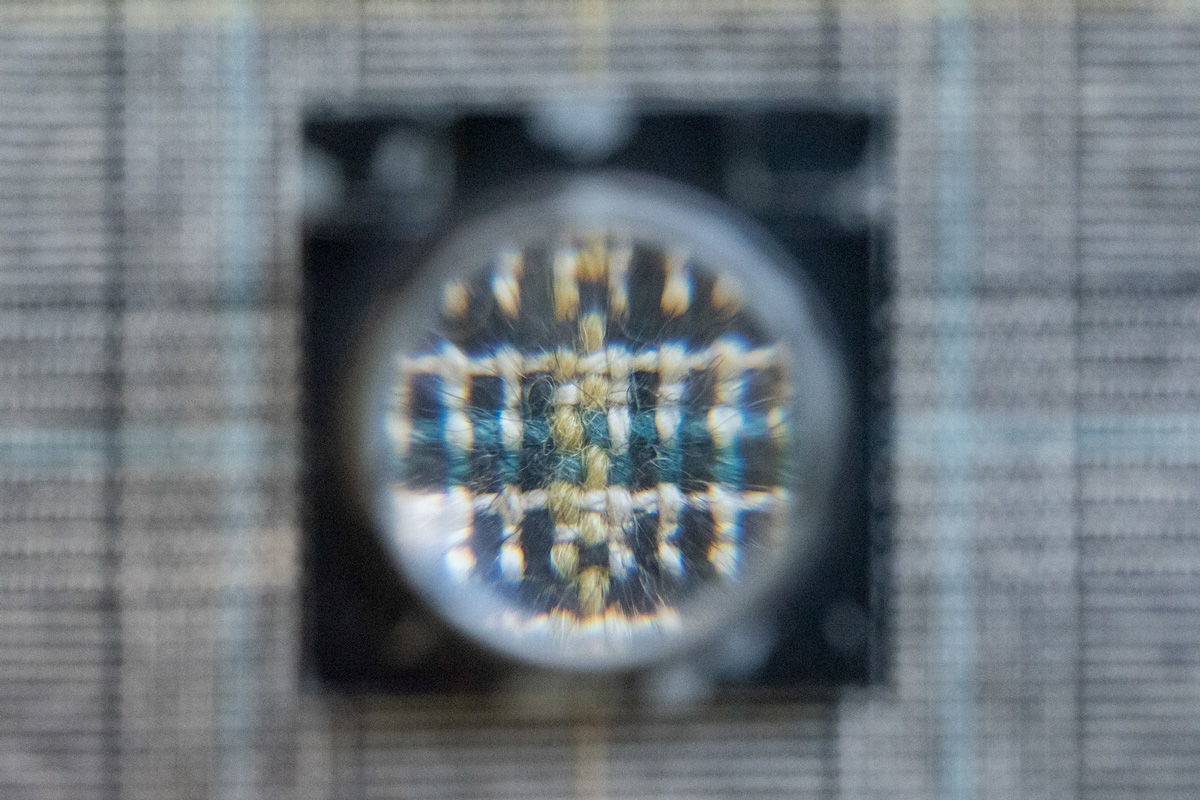

その理由は糸のムラ感とネップ感。

複数の色糸を撚り合わせたり、繊維長の短いものが混ざることで、独特のムラ感とネップ感を生み出すことができます。

その雰囲気はまるでヴィンテージのツイード生地のようで、現代の均一的で平面的な糸ではつくることのできない独特の風合いが再現できるのです。

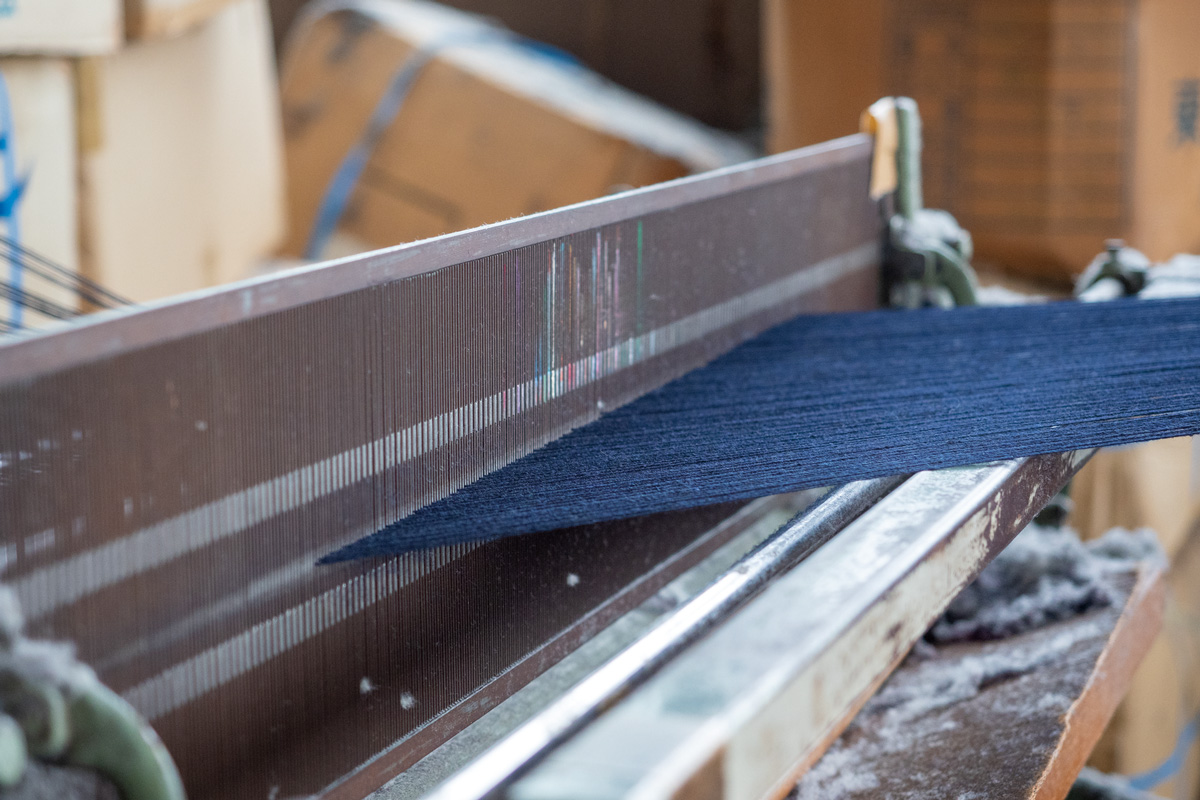

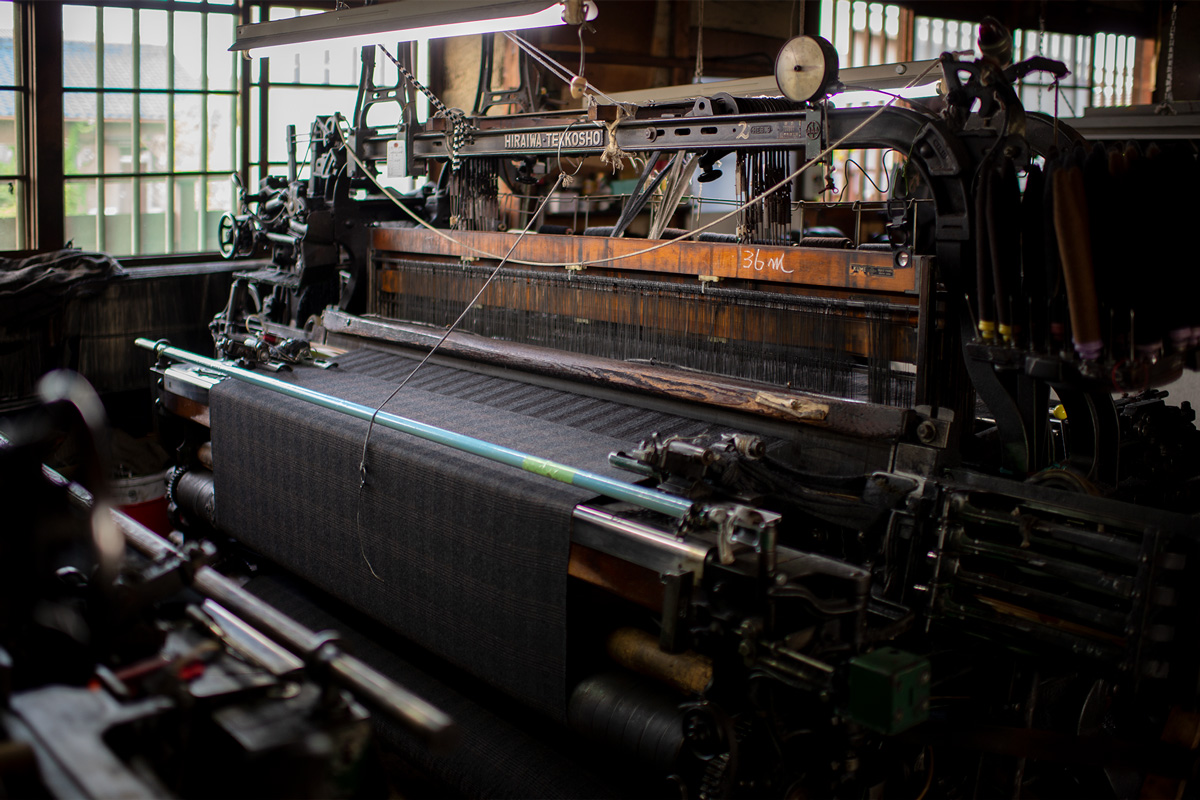

尾州で蘇った糸はそのまま尾州で織られます。

柄師と呼ばれる生地の設計者によって織り組織が設計され、

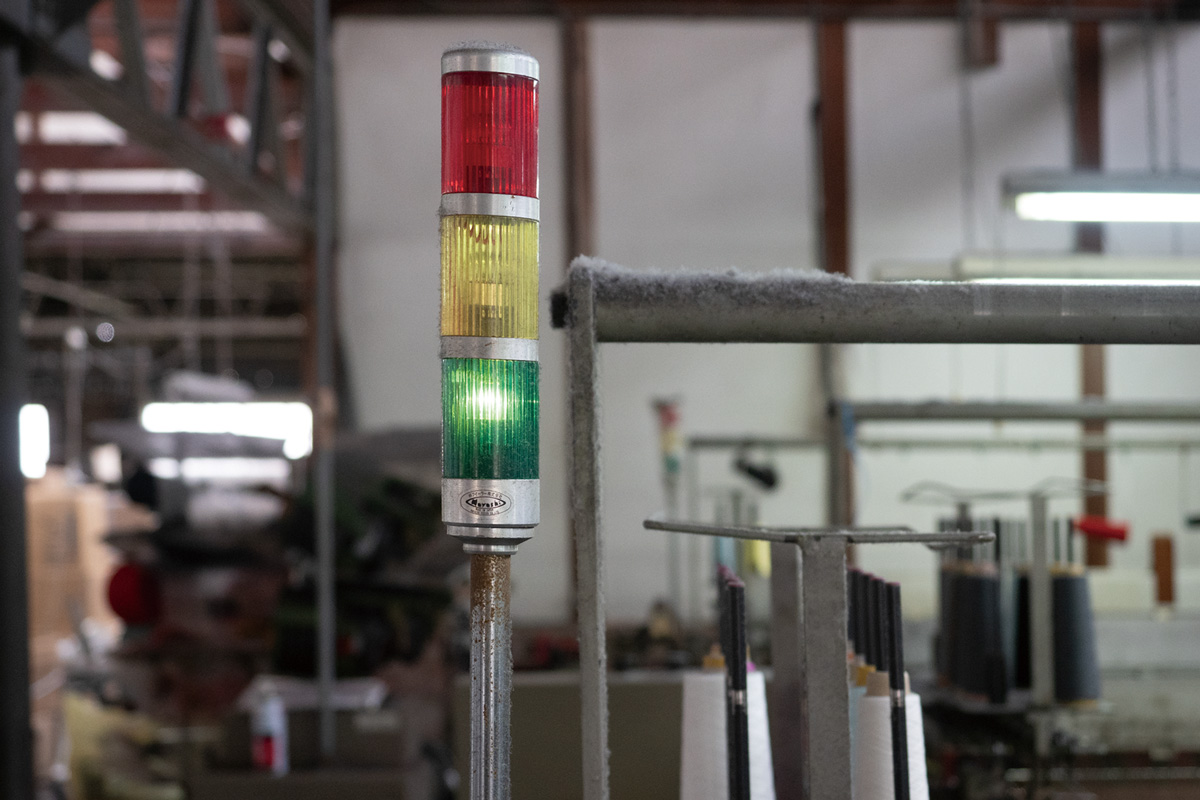

旧式織機を用い、熟練の職人がゆっくりと丁寧に生地を織っていきます。

ムラ感とネップ感を持ったヴィンテージのような糸を使って、19世紀から20世紀中頃まで活躍した織機

を使って生地を織る。

尾州以外では再現することのできない特別な生地。

それが「毛七」の生地なのです。

Journal

Recommendation

OR-4183A-Pre

Homespan Jacket

OR-4182A-Pre

Homespan Gilet

OR-1068A-Pre

Homespan Trousers